シリーズ「サーフィン新世紀」30

五十嵐カノアが教えてくれた、日本とサーフィン先進国とのさまざまな違い

今年2021年、本格的なウェーブプールが日本にオープンする。このプールは、将来日本で普及すれば『日本人の世界チャンピオン』という果てしなく遠い夢が、現実となる可能性を秘めている。

ウェーブプールと世界チャンピオンが、どう結びつくのかと疑問に思う人もいるかもしれないが、大いに関係がある。いままで埋めることができなかった日本とサーフィン先進国の差を、このプールが解決し未来の世界チャンピオンまでの道筋をつけることにもなるからだ。

日本が世界で勝てない理由

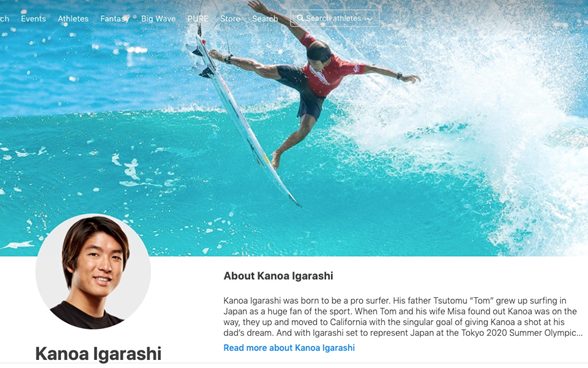

日本のプロサーファーで世界チャンピオンに一番近いのは五十嵐カノアだ。彼は世界チャンピオンを決めるCTツアーに参加している唯一の日本人選手でもある。

さて、このCTは車のレースでいうF1だと思えば理解しやすい。CTはシリーズ戦で、一年間をかけて世界中で戦われ世界チャンピオンが決定される。(CT:チャンピオンシップツアー)

この組織の他にもアマチュアの世界チャンピオンを決めるISAや、金メダルで有名なオリンピックがあるが、ここでは WSLが決める世界チャンピオンについて話す。(WSL:ワールドサーフリーグ)

さて、五十嵐カノアは、他の日本人プロサーファーと比べて別次元の実力を持っている。2019年にはCTシリーズのバリで初優勝し年間のランキングも上位を維持し続けている。現在は総合5位で、彼よりも上位の4名はすでに世界チャンピオンと成った実績がある実力者たちだ。その彼らが23才の五十嵐よりも年長者ということを考えると、まだ伸びしろのある若い五十嵐には、これからの数年間、世界タイトルを手にするチャンスが続くという、絶好なポジションにいる。

しかし今回のテーマである『日本人の世界チャンピオン』というテーマからは、彼は外さなければならない。その理由は、彼がアメリカ生まれでハンティントンビーチでサーフィンを習いアマチュア時代からアメリカで戦っていたという事実があるからだ。このコラムのテーマは例えていうならば、日本のプロ野球界で育ったプレイヤーがメジャーリーグで活躍するにはという意味に近く、最初からメジャーで戦っている五十嵐は当てはまらないからだ。

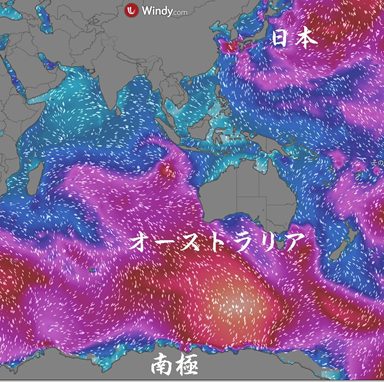

『日本の波でサーフィンを習ったサーファー』にこだわる理由は、日本はサーフィンに適した波が少ないからだ。日本のサーファーはその大きなハンデキャップを背負っている。海に囲まれた島国でありながら、サーフィンに適した波が少ない原因ははっきりしている。その1つは北極や南極で発生する波が日本に届かないということ、もう1つは護岸工事によるサーフポイントの消失だ。

波は大きな低気圧によって発生する。北極や南極の近海では、大きな低気圧が発生し大きな波を起こす。とくに南氷洋で発生する波は大きくパワフルで、赤道を越えてもそのパワーが衰えないことがしばしばある。バリのあるインドネシア、オーストラリア、ハワイそしてカリフォルニアなどにこの波は届くが、日本には残念ながら届かない。日本と南極の間にはオーストラリアがあり、その大陸が波を遮っているからだ。北極海でも低気圧によって波が発生するが、波の進行方向のほとんどはアメリカやハワイを向いていて、日本に届くのはほんのわずかだ。南極や北極で発生する波は周期が長くサーフィンに適している。もしこの波が日本に届いていたら日本人サーファーは、わざわざバリや海外へ行く必要はないだろう。

サーフィンに適した波が日本で少ない理由はもう1つある。護岸工事だ。自然災害への対策として、日本列島の海岸線の多くがコンクリートやテトラポッドによって人工的に固められてしまい、波が自然にブレイクしなくなってしまっている。サーフィンでいうパーフェクトウェイブ、というものは自然の海底と自然の波との作用によって発生する。しかし護岸や堤防によって数多くのサーフポイントが消滅しているのが日本の現実だ。

(サーフポイント:サーフィンに適した波がブレイクする場所)

さらに、数多くのダムが建設されて、河川からの砂の排出量が減少し、リバーマウスとサーファーが呼ぶ河口の波も失われつつある。さらに、砂浜も減少しそれを補おうとテトラポッドを海に投下するという愚挙まで起きている。筆者が知っているだけでも、サーフポイントの消滅は10本の指では足らない。

日本のサーフィンの現状が少しはおわかりいただけたと思う。世界的に見ても日本はサーフィン人口が多いのに肝心の波が少なく、その貴重なサーフポイントも、公共工事によって消滅中なのだ。

さて五十嵐カノアに話を戻そう。彼はハンティントンビーチでサーフィンを習った。ハンティントンはサーフィンで有名な場所で、ウェイブマグネットと呼ばれるほど波が豊富だ。太平洋にダイレクトに面したハンティントンビーチはさまざまな方角からやってくるスウェウルをキャッチする。もちろん日本では届かない南極からのウネリも、ニュージランドスゥエルという呼び名がつくほどにハンティントンには届く。

ハンティントンの波質は典型的なビーチブレイク。ビッグウェーブでも長い距離をサーフできるポイントブレイクでもないが、波はコンスタントにありロサンジェルスにも近いためにサーファーも多い。したがって波の争奪も激しい。そのような環境でサーフィンをするとサーファーとの駆け引きや波を読むタクティクスが身につく。さらにここでは国際試合も数多く開催されて、世界の一流のサーフィンを見ることもできる。コンテストを志向するサーファーには最高の環境である。

もし五十嵐が日本で生まれたらどうだっただろうか。彼の才能ならば、今と同等の地位を築いたかもしれないが、さらなる努力を必要としただろう。その根本的な理由の1つがこれまでにも伝えているように、日本の波がサーフィン先進国に比べてかなり劣っているところにある。

もしバリのような波が日本でもブレイクしたら、日本のプロサーファーは世界でもっと結果を残せているだろう。もしかしたら世界チャンピオンが生まれていたかもしれない。そのくらいサーフィンの技術には『良い波』でのトレーニングが必要だ。

そんな、波が少なくて十分にサーフィンができないという日本の環境に、ウェーブプールという希望の光が射した。このプールが普及すれば、日本のサーフィンのレベルは格段に上がる。自然の波よりもウェーブプールの方が効率よくサーフィンの技術が身につくと言ったら驚くだろうか。

ではその理由を説明しよう。例えば自然の波でサーフィンを練習したとする。自然の波は気まぐれで、1つとして同じ波は無い。繰り返し同じテクニックを練習したくても不可能だ。エアリアルを練習したくても、そのチャンスが訪れるのは、2時間サーフィンをしてもせいぜい1度か2度あるかないかだろう。(サーファーの実力と波のコンデションによって異なるけれど)

しかしウェーブプールならば、技術を習得するうえで必要な『繰り返し』が可能になる。それは驚くほどの効果をサーファーにもたらす。

サーフィンはたった2つのターンを習うだけ

サーフィンはシンプルなスポーツで、突き詰めるとフロントサイドとバックサイドの2つのターンに集約される。さまざまな高度なテクニックはこの2つのターンの延長線上にあるだけなのだ。ウェーブプールではそのターンのタイミングやリズムを練習するチャンスが無限に訪れる。ボトムターンやトップターンのタイミング、チューブに入るタイミングや、高く飛ぶためのボトムターンのタイミング。失敗しても、もう一度、さらに2度、3度とできるまで繰り返すことが可能だ。つまりサーフィンの基本はシンプルで難しくないのだ。気まぐれな自然の波がサーフィンを難しくしているだけ。だからプールの波での練習は、自然の波とは比較にできないほどプライオリティが高い。

筆者の経験から推測すると、自然の波だと数年かけて習得するテクニックが、プールで練習すれば数日でマスターできるだろうと考えている。例えばチューブライディングなどの偶然に任せるしかなかった難しいテクニックも、プールで練習すれば、トリミングしながらチューブに入るタイミングを1日くらいですぐに覚えられるはずだ。あとはそれを自然の波で応用するだけ。

1つのテクニックをマスターすることが10だとしよう。自然の波からでは、それを1から始めなければならないが、プールで練習しておけば3から4いや5以上の予習を行ってから自然の波で取り組むことができるというわけだ。サーファーならばこの意味がよくわかるはずだ。

ビジネスとして成り立つか否か

しかしウェーブプールはベンチャーなビジネスだから、サーファーに受け入れられて定着し、かつ採算が合うかという課題は残っている。だがもしウェーブプールが日本で普及し、波の無いときには人工波でサーフィンを練習するのが一般的になれば、日本のサーフィンのレベルは確実に上がる。

しかし海外にもウェーブプールがあるのだから、サーフィン先進国との差は縮まらないのではと思う人もいるかもしれない。その意見は当てはまらない、プールでの練習は自然の波と違って、カリフォルニアでも日本でも変わりはない。波のクオリティで練習の差がつけられるということは無くなるからだ。さらに、ビッグウェーブの対応は海外の波で身につければいい。ケリー・スレーターも波の小さなフロリダでサーフィンを習い、ビッグウェーブはハワイで経験を積んだ。

ウェーブプールはサーフィンの革命だ。これからはウェーブプールで練習をするのとしないのでは格段の差が出る。それは野球でいうバッティングセンターのようなものだ。練習量と質の差は歴然と現れ、日本のサーフィン界全体の底上げとなるのは確実だ。その中から五十嵐カノアのあとに続いて多くの日本人サーファーがCTで戦うようになれば、世界チャンピオンという夢がさらに現実味を帯びるようになるだろう。

(李リョウ)